[Baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France]

Sur le pont arrière durant une manœuvre, Aurélie est surprise par une vague d'eau fraîche qui s'abat sur elle et la trempe malgré sa tenue de mer. « Cela fait partie des petits désagréments du métier », confie Aurélie qui essaie de s'habituer. Froid, efforts physiques et décalages horaires n'arrangent rien aux longues journées de travail à bord du bateau de pêche.

|

|

[Baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France]

Dès que les coquilles Saint-Jacques sont déchargées de la drague, Aurélie commence à les trier sur le pont, un espace de travail réduit qu'elle partage avec Jonathan, son époux. Entre les bacs et les amoncellements de coquillages, la novice doit se faufiler rapidement car le temps est compté : la fenêtre de pêche accordée par les autorités est d'à peine 1h30 ce jour-là.

|

|

[Baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France]

Comme Aurélie est en formation en tant que matelot et que son expérience en mer, à la pêche, est encore relativement faible, elle utilise un calibre pour vérifier la taille minimale de coquille à respecter. Avec l'habitude, elle n'en aura plus besoin, tel son compagnon qui exerce depuis de nombreuses années.

|

|

[Baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France]

Aurélie est très attentive au respect de la ressource pêchée avec le bateau. Ici, elle remet à l'eau une araignée de mer trop petite et donc trop jeune pour être consommée.

|

|

[Baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, France]

En plus de la houle qui agite éventuellement le petit bateau coquillier, les conditions de travail d'Aurélie sont difficiles, car il faut trier les coquilles Saint-Jacques à genoux, le dos penché durant la totalité de cette phase de travail, souvent dans le froid, le vent et l'humidité. Les actions sont répétitives.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Dans le respect des quotas de pêche accordés à chaque bateau afin de préserver les populations de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, la totalité des captures est identifiée et pesée en criée, même un jour où Aurélie et son compagnon vendent exclusivement leur pêche en direct aux particuliers.

|

[Lorient, Morbihan, France]

Un marin règle à Emmanuelle les consommations et souvenirs qu'il a achetés lors de son passage au foyer d'accueil. Au moment des fêtes de fin d'année, le Seamen's Club réalise des sachets de chocolats qu'Emmanuelle et sa collègue Janice offrent aux marins en escale les derniers jours de l'année.

|

|

[Lorient, Morbihan, France]

Claude (président de l'association), Emmanuelle (directrice) et Janice (agent d'accueil) échangent avec un marin issu d'un équipage du Moyen-Orient en escale. Il a acheté ce jour-là une carte SIM locale auprès du Seamens' Club pour accéder à Internet et joindre ses proches par messagerie en ligne ou appels visio.

|

|

[Lorient, Morbihan, France]

Emmanuelle a pu rencontrer le commandant du navire à quai ce jour-là à Lorient par le biais de l'équipage. Le capitaine, de nationalité grecque, lui a proposé de visiter le bateau et de lui montrer ses différentes parties. Emmanuelle en profite pour lui expliquer le fonctionnement du foyer d'accueil et les services dont ils peuvent bénéficier.

|

|

[Lorient, Morbihan, France]

Un marin joue au billard sous l'œil bienveillant d'Emmanuelle. La sensibilisation à bord du bateau en escale par Emmanuelle sur l'existence du foyer d'accueil a bien fonctionné ce jour-là, car quelques heures plus tard, une large partie de l'équipage philippin est venue profiter des services du foyer.

|

|

[Lorient, Morbihan, France]

L'association Marin'Accueil - Seamens' Club, a but non lucratif, a besoin du soutien financier des services publics pour fonctionner et offrir un accueil digne aux marins. Pour l'inauguration des nouveaux locaux du foyer d'accueil, elle a invité ses nombreux partenaires dont la Ville de Lorient, les représentants du port de commerce (Kergroise), de l'agglomération et de la région. Ici, à gauche, le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, a fait le déplacement.

|

|

[Vannes, Morbihan, France]

L'engagement d'Emmanuelle dépasse largement le cadre du Seamens' Club. Elle se bat également aux côtés des travailleurs portuaires pour faire respecter le droit du travail et la reconnaissance des maladies professionnelles. Ici, Emmanuelle est venue avec d'autres associations défendre un ancien docker victime d'une maladie causée par les pesticides auxquels il a été massivement exposé, et durant plusieurs années, en travaillant dans des silos à grains sur le port de commerce de Lorient, sans protection. Avant l'audience au Palais de justice de Vannes, elle échange avec l'avocat spécialisé chargé de plaider l'affaire.

|

[Mer d'Iroise, Finistère, France]

À la fin de son quart de navigation (de 8h à 12h), Enora reporte sur une carte marine le tracé du navire. Elle note les positions successives du bateau relevées au cours de son quart, avec des marques horaires. Sont également consignées les observations météorologiques et conditions de mer, les manœuvres éventuellement réalisées ou tout incident survenu.

|

|

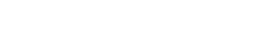

[Entre la Bretagne et le Canada]

Lors d'un quart de nuit (de 20h à minuit), Enora scrute l'horizon brumeux depuis la passerelle de navigation. Les instruments de bord sont éclairés au minimum pour préserver l'acuité visuelle. Mais le radar, en particulier, reste indispensable pour détecter les navires proches et repérer des obstacles.

|

|

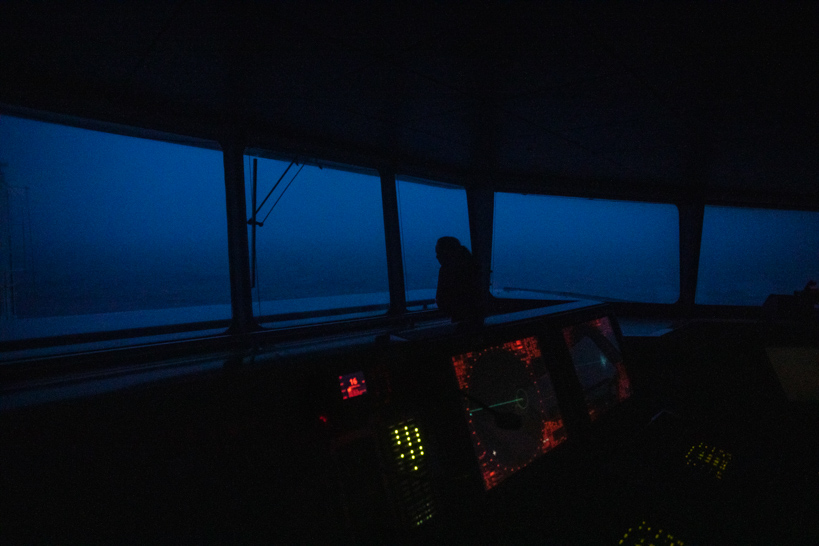

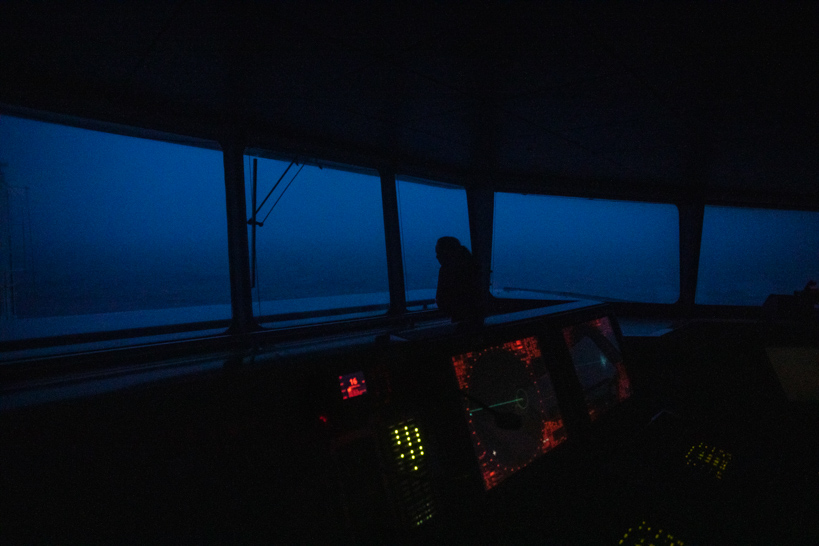

[Entre la Bretagne et le Canada]

Enora effectue un quart de 20h à minuit. En passerelle, la navigation de nuit requiert une vigilance accrue face à l'obscurité et à la fatigue. La communication de quart entre le pont et le reste de l'équipage doit être claire, concise, et régulière.

|

|

[Entre la Bretagne et le Canada]

Enora supervise la mise à l'eau d'une balise Argos pour le compte de l'IFREMER. Une fois déployée au point GPS indiqué par les scientifiques, la balise a vocation à dériver au gré des flots. C'est d'ailleurs son utilité que d'analyser la variation des courants dans l'Atlantique.

|

|

[Entre la Bretagne et le Canada]

Après la simulation d'un accident en salle des machines du Thalassa, Enora débriefe le déroulé de l'exercice avec l'ensemble de son équipage. Au milieu de l'Atlantique comme sur toutes les mers du globe, il est primordial de tester l'efficacité des équipements de sécurité, de vérifier les procédures d'urgence et d'assurer la réactivité de l'équipage.

|

|

[Terre-Neuve, Canada]

À quelques milles marins de St. John's, Enora scrute l'horizon, attendant le plaisir d'apercevoir la terre après 10 jours de pleine mer aux commandes du Thalassa.

|

|

[Terre-Neuve, Canada]

À quelques milles marins de St. John's, le pilote du port approche du Thalassa avec une grande pilotine jaune. Le Canadien doit rejoindre la passerelle du navire français pour le guider dans sa navigation et ses manœuvres jusqu'au port.

|

|

[St. John's, Terre-Neuve, Canada]

Après trois jours et demi d'escale, le navire Thalassa quitte le port avec une relève d'équipage et une équipe de l'IFREMER pour accomplir la mission Crossroads, une étude scientifique de ce qui serait l'un des « pacemakers » des grands courants de l'Atlantique.

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Fantine nourrit à la pipette un lapereau, non sevré, qui leur a été remis par un habitant des alentours. Durant l'hiver et le début du printemps, le centre de soins accueille ainsi tous types d'animaux sauvages blessés ou en difficultés.

|

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Une bénévole de l'association LPO de l'Île-Grande prépare le repas d'un goéland blessé qui a été recueilli il y a quelques jours. Le goéland étant omnivore et demandeur de viande après sa blessure, elle découpe un poussin mort qu'elle mélange avec des morceaux de pommes.

|

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Fantine et une de ses collègues nourrissent au bec une buse avec des morceaux de poussin mort. Elles sont revêtues de blouses, de surchaussures et de masques de protection, car la grippe aviaire représente une menace. Le rapace, qui a peut-être été contaminé, est d'ailleurs placé plusieurs jours en quarantaine dans une unité mobile située à l'extérieur du centre de soins.

|

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Fantine a répondu à l'appel d'une bénévole pour recueillir un oiseau en détresse. Malheureusement, ce guillemot est décédé durant le transport. Après observation, Fantine s'aperçoit qu'il est mort emmazouté. Elle inscrit sur un registre jour et heure du décès constaté, ainsi que les raisons.

|

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Fantine ausculte un goéland. Elle étire délicatement ses ailes pour l'aider dans sa rééducation avec quelques mouvements.

|

|

[Pleumeur-Bodou, Côtes-d'Armor, France]

Fantine laisse marcher un goéland blessé quelques minutes en dehors de son enclos pour observer sa démarche et constater son état.

|

[Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France]

À bord du trimaran Ocean Fifty, Anne-Claire vérifie et ajuste le tracé de la mini-régate organisée en remerciement des partenaires et sponsors locaux qui ont contribué à la première édition de la Route des Terre-Neuvas.

|

|

[Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France]

Le départ de la mini-régate dans l'archipel se passe bien. C'est d'ailleurs un moment de navigation « pour le plaisir ». De gauche à droite : Francesca tient la barre, tandis qu'Anne-Claire et Élodie gèrent la tension des voiles.

|

|

[Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France]

Francesca se tient à l'avant du trimaran Ocean Fifty dont elle s'apprête à baisser la petite voile avant. Francesca a commencé à naviguer avec l'équipe nationale italienne de voile à l'âge de 11 ans. Championne polyvalente, elle a participé à deux Jeux olympiques, en solitaire puis en tant qu'équipière, avant de remporter The Ocean Race en 2023 sur IMOCA.

|

|

[Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France]

Peu avant le départ de la Route des Terre-Neuvas, Francesca et Élodie préparent les voiles de leur bateau alors que la brume se lève enfin. Le trimaran UpWind comporte un tirant d'air de 23,77 mètres, le maximum autorisé pour la classe des Ocean Fifty. Sa surface de voiles s'élève à 180 m² au près (285 m² au portant).

|

|

[Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, France]

Le départ de la Route des Terre-Neuvas vient d'être lancé. Lors de la première édition de cette course au large (qui aura lieu tous les quatre ans), 10 équipages s'affrontent sur 3500 kilomètres à travers l'Atlantique Nord et jusqu'à la baie de Saint-Brieuc. L'Ocean Fifty est une classe de multicoque hauturier dont la longueur et la largeur mesurent respectivement 15 mètres.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Heureuses d'avoir accompli ensemble la Route des Terre-Neuvas, Francesca, Anne-Claire et Élodie se livrent aux traditionnels jets de champagne face aux journalistes rassemblés sur le quai. Les médias tiennent une place importante dans la course au large, que ce soit pour raconter les exploits humains, vulgariser les innovations technologiques ou mettre en lumière les sponsors.

|

[Séné, Morbihan, France]

Après la tempête Ciaran, Johanna inspecte les différents sites, recense les bateaux de plaisance échoués et ceux qui prennent l'eau. Ici elle refait le nœud d'une amarre mal fixée au corps mort.

|

|

[Séné, Morbihan, France]

Lors de son inspection des différents sites de mouillages, Johanna écope à la main l'eau de certains bateaux, avec l'aide d'un de ses agents. « Certains propriétaires de bateaux prennent peu soin de leurs embarcations. Quelquefois ils les laissent même à l'abandon pour éviter d'éventuels coûts d'entretien ou de destruction », confie Johanna qui fut elle-même marin-pêcheur.

|

|

[Séné, Morbihan, France]

Sur l'île de Boëd, Johanna et l'un de ses agents découvrent un bateau échoué après la tempête Ciaran. Elle prend une photo qui lui permettra d'identifier le propriétaire du bateau, et à quel port celui-ci est rattaché. Il s'agit de savoir qui est responsable du dégagement et de la remise à l'eau de l'embarcation.

|

|

[Séné, Morbihan, France]

Johanna et l'un de ses agents terminent leur tournée d'inspection quotidienne. Ils regagnent Port-Anna où est installée la capitainerie communale. Elle y consignera dans son bureau le rapport sur la matinée de relevés de situation sur les différents ports et mouillages de Séné.

|

[Auray, Morbihan, France]

Pour se concentrer, Karen commence ses moments de création in situ en faisant tenir une pierre en équilibre sur des rochers. Lorsqu'elle réalise un atelier avec du public, elle fait systématiquement pratiquer cet exercice en préambule. « Chaque participant peut ainsi prendre conscience des forces et équilibres entre lui et la nature », confie l'artiste.

|

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Après avoir collecté sur la plage sa matière première naturelle (ici des coquillages), Karen réalise une œuvre sur des rochers. La seule trace qu'elle conserve de son œuvre est établie par des photographies. Délibérément, elle ne souhaite pas marquer le paysage et fait en sorte que ses œuvres disparaissent avec les marées.

|

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Après avoir collecté sur la plage sa matière première naturelle (ici des coquillages), Karen réalise une œuvre sur des rochers. La seule trace qu'elle conserve de son œuvre est établie par des photographies. Délibérément, elle ne souhaite pas marquer le paysage et fait en sorte que ses œuvres disparaissent avec les marées.

|

|

[Auray, Morbihan, France]

Dans son atelier, Karen réalise d'autres œuvres avec des matériaux qu'elle collecte lors de marches sur le littoral (algues, coquillages, bois flotté, verre poli, peaux de poissons qu'elle a pêchés et mangés, etc.). Ici, elle se lance dans la création d'une sculpture avec une longue branche de bois et des coquilles de pouces-pieds.

|

|

[Auray, Morbihan, France]

L'atelier de Karen comporte une large partie ouverte et vitrée donnant sur le port de Saint-Goustan. qui fonctionne comme une galerie pour présenter et vendre ses œuvres. Sur rendez-vous ou lorsqu'elle est présente dans son atelier pour concevoir une œuvre, elle ouvre sa porte au public.

|

|

[Auray, Morbihan, France]

Dans son atelier, Karen réalise d'autres œuvres avec des matériaux qu'elle collecte lors de marches sur le littoral. Sur un morceau de bois de forme tortueuse, elle cloute une grille en métal pour pouvoir accrocher plus facilement des coquillages sur le bois.

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

Lucille vérifie l'alignement des membrures du Lénine, un bateau de 1923 classé monument historique. Avec de légers coups de rabot, elle doit permettre aux futurs bordés (planches constituant la coque externe) de bien appliquer sur chaque membrure.

|

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

Lucille rabote, passage après passage, chaque membrure du Lénine, un bateau classé monument historique. Passionnée de menuiserie, Lucille a déjà appris toutes les bases avec les Compagnons du devoir au sein d'une entreprise du Sud-Ouest de la France.

|

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

Nina scie une planche de bois. Déjà expérimentée en menuiserie, ainsi qu'en charpenterie de marine au sein d'une petite entreprise, elle voulait perfectionner son apprentissage et décrocher un diplôme. Elle entame alors sa deuxième année de formation à Skol ar Mor.

|

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

À partir de la planche qu'elle vient de débiter, Nina redécoupe celle-ci en plusieurs planches de quelques millimètres seulement. Ces nouvelles pièces vont servir à constituer les bordés de la coque du bateau qu'elle construit avec son camarade de formation.

|

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

Munie d'un petit rabot, Nina ajuste un bordé avec précision. Il sera appliqué sur les membrures d'un bateau pour former l'enveloppe externe de sa coque. Chaque étape de la formation d'un bordé est essentielle pour garantir la solidité, la durabilité et les performances de l'embarcation en mer.

|

|

[Mesquer, Loire-Atlantique, France]

Avec son collègue de formation, Nina prépare la fixation de plusieurs bordés. Lui mélange la colle qu'ils vont appliquer au pinceau, tandis qu'elle recharge l'agrafeuse qui permettra de maintenir la planche durant son temps de collage. Les agrafes seront délicatement retirées quelques jours plus tard.

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Marie arrache une plante invasive, la baccharis, pour restaurer le littoral sur toute la commune. L'arrachage de cette plante se fait essentiellement à la main lorsque le pied n'a pas encore trop grandi. Elle peut croître jusqu'à 5 mètres de hauteur.

|

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Marie tient dans sa main un pied de baccharis en fleurs qu'elle vient d'arracher. Cette plante d'Amérique du Nord a été importée en France au XVIIe siècle comme plante d'ornement. Depuis, cette espèce invasive n'a cessé d'envahir progressivement tous les bords des côtes françaises.

|

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Marie nettoie les rivages en ramassant manuellement des déchets laissés par des promeneurs et/ou échoués. En arrière-plan la plage de Saint-Pierre.

|

|

[Locmariaquer, Morbihan, France]

Après avoir découpé et rembobiné les fils, Marie retire chacune des ganivelles installées lors de la Semaine du Golfe et restées ensuite durant tout l'été.

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Après la vente à la criée, à 7h15, Marlène a chargé de la glace dans ses bacs pour récupérer ses achats de poissons et crustacés pour ses ventes et préparations du jour. Elle rentre ses bacs dans son camion isolé pour maintenir la fraîcheur des produits durant le transport jusqu'à sa poissonnerie.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

À 7h40, Marlène lève le lourd rideau de fer de sa poissonnerie. C'est sa mère qui a lancé l'établissement en 1974, pendant que son père était en mer. Marlène a elle-même fait une école de commerce des produits de la mer avant de rejoindre l'entreprise familiale au début des années 2000.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Marlène travaille avec sa mère qui la rejoint à la boutique à partir de 8h et tiendra la poissonnerie jusqu'à 12h30 pendant que Marlène effectuera en parallèle ses ventes sur le marché. Ensemble, elles achalandent les étals en fonction des arrivages du jour et des produits préparés proposés aux clients, comme la soupe de poissons.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Avant d'aller au marché, Marlène prépare les coquilles Saint-Jacques qu'elle a achetées le matin à la criée. Pour chaque coquille, elle sépare le corail de la noix à une vitesse impressionnante.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Tous les mardis, jeudis et vendredis, Marlène propose ses produits sur les marchés des communes alentour. Dès 8h45, elle installe sur sa remorque-étal des soupes de poisson maison, des crevettes cuites et du haddock, ainsi que les nombreux autres poissons achetés plus tôt à la criée.

|

|

[Saint-Quay-Portrieux, Côtes-d'Armor, France]

Au marché, Marlène a une clientèle fidèle qui apprécie la qualité des produits qu'elle se procure. Ces habitués aiment également qu'elle puisse lever les filets de leurs poissons. Ici, elle montre à ses clients des poissons qu'ils ne connaissent pas.

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Régulièrement, et jusqu'à plusieurs fois par semaine, Nathalie et Marine se rendent sur leurs parcs ostréicoles pour retourner les poches qui contiennent des huîtres pour que leur croissance se passe dans de bonnes conditions et éviter une trop grande accumulation d'algues.

|

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Marine et Nathalie retirent des poches à huîtres d'une « table » pour les transférer avec la barge sur une autre table, située un peu plus loin. Ces manipulations, qu'elles effectuent de manière récurrente sur les parcs à huîtres, sont particulièrement éprouvantes. Malgré la marée basse, Marine et Nathalie travaillent avec de l'eau parfois jusqu'à la taille, ce qui oppose une certaine résistance aux mouvements de leur corps.

|

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Sur la table de triage, Marine, Cédric et Nathalie s'attèlent au tri des huîtres creuses, selon leur calibre. Celles encore trop jeunes sont remises en poche et réintroduites dans l'eau, sur les tables du parc ostréicole, afin de poursuivre leur croissance.

|

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Après le tri des huîtres, chaque bac est déversé dans le laveur qui secoue et rince les huîtres pour les nettoyer et rendre leur aspect plus propre et plus propice à la vente. De l'autre côté de la machine, le compagnon de Marine les réceptionne pour les remettre en bacs.

|

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Gaëtane rend visite à sa petite-fille Marine. La grand-mère, qui habite à côté de l'exploitation, vient régulièrement dans la salle de triage, car elle y a travaillé durant des années avec son fils et sa belle-fille (Michel et Nathalie) qui ont repris l'entreprise.

|

|

[Sarzeau, Morbihan, France]

Nathalie pose au sein de la salle de triage. En 2016, elle a repris l'exploitation ostréicole avec sa belle-fille Marine au décès de son mari, le père de Marine. La même année, Cédric, le conjoint de Marine, les a rejoint dans l'aventure.

|

[Séné, Morbihan, France]

Sur le Jean & Jeanne, dès la sortie de Port-Anna où le bateau est au mouillage, Rozenn entame sa navigation comme cheffe de bord. Elle tient la barre et donne quelques indications à l'équipage, entièrement féminin ce jour-là (à l'exception du fils de l'une d'elles).

|

|

[Séné, Morbihan, France]

Mathilde, jeune matelote à bord du Jean & Jeanne, écoute attentivement les indications de Catherine située devant elle pour réussir la manœuvre en cours.

|

|

[Séné, Morbihan, France]

L'équipage vient de virer de bord et s'apprête à effectuer le trajet retour vers le mouillage à proximité de Port-Anna. En arrière-plan se dessinent les nombreuses îles du golfe du Morbihan.

|

|

[Séné, Morbihan, France]

À la fin de la navigation, une matelote embrasse Rozenn, la cheffe de bord. Dédiée aux femmes à bord, cette journée riche d'échanges et d'expériences a suscité beaucoup d'émotions et de cohésion parmi les équipières. Chacune se quitte à regret.

|

[Pointe de Penmarc'h, Finistère, France]

Scarlette ne pêche pas au hasard. Lorsqu'elle met ses filets à l'eau, elle navigue sur une zone qu'elle connaît bien : ses filets rasent le fond de l'eau et attrapent les poissons potentiellement présents. Ainsi, chaque marin-pêcheur a « ses coins » selon ce qu'il espère capturer.

|

|

[Pointe de Penmarc'h, Finistère, France]

Une fois que Scarlette a parcouru une zone avec le filet traînant, et au bout d'une dizaine de minutes, elle le remonte sur le pont du bateau. Elle pêche avec de petits filets et plus rarement quelques casiers.

|

|

[Pointe de Penmarc'h, Finistère, France]

Par une belle mais fraîche matinée d'été, Scarlette remonte un poulpe qui s'est pris au piège dans les mailles du filet. « C'est bien, ça demain je pourrai le vendre au marché », se réjouit-elle.

|

|

[Le Guilvinec, Finistère, France]

Lors d'une sortie sur l'estran, Scarlette apprend aux visiteurs à reconnaître les algues. Elle fait preuve de pédagogie en leur montrant comment les ramasser tout en préservant la ressource naturelle, sans la piller. Depuis de nombreuses années, elle ramasse les algues selon leurs propriétés, leurs saveurs et leur saisonnalité entre les communes du Guilvinec et de Penmarc'h.

|

|

[Le Guilvinec, Finistère, France]

Après la cueillette sur l'estran, Scarlette doit trier les algues. Certaines se conservent parfaitement en saumure, d'autres seront valorisées en tartares. À ses visiteurs rassemblés dans la boutique, Scarlette donne des explications sur chaque espèce avant de les cuisiner. « La dulse par exemple, vous pouvez la goûter crue, elle a un bon goût poivré », rassure l'experte.

|

|

[Le Guilvinec, Finistère, France]

Après la cueillette sur l'estran, Scarlette explique et cuisine pour ses visiteurs qui connaissent mal ce type de produits, et encore moins les recettes. Ici, elle prépare une omelette avec des haricots de mer (Himanthalia elongata) dont la forme, la couleur et la texture rappellent les haricots verts.

|

[Baden, Morbihan, France]

Au sein de la station de Port-Blanc, Tiphaine encadre divers exercices théoriques auprès de son équipage, comme ici avec un compas de relèvement. Cet instrument mobile est utilisé en navigation de plaisance pour mesurer l'angle d'un amer par rapport au nord magnétique.

|

|

[Baden, Morbihan, France]

À bord de la vedette qui s'apprête à appareiller de Port-Baden, Tiphaine répète les principales consignes qui ont été énoncées lors d'un briefing à terre. Son expérience est précieuse pour le reste de l'équipage qui réalise ce jour-là des exercices.

|

|

[Golfe du Morbihan, France]

À l'intérieur de la vedette, Tiphaine et un membre d'équipage repèrent sur la carte marine plusieurs amers dont ils vont aller ensuite relever la position pour déterminer la position précise sur laquelle se trouve leur bateau. Un amer est un point de repère fixe (phare, balise, falaise, rocher, clocher), bien identifiable depuis la mer, et qui sert à aider les marins lors de la navigation.

|

|

[Golfe du Morbihan, France]

Tiphaine explique l'intérêt de croiser les informations de la carte marine avec celles du système radar. Ce dernier, qui donne une vue en temps réel des obstacles autour du bateau, permet de confirmer sa position et de vérifier que l'itinéraire est sûr. Il est particulièrement utile lorsque la visibilité est réduite (nuit, brouillard, pluie) et que les repères visuels (amers) ne sont plus visibles.

|

|

[Baden, Morbihan, France]

À proximité de l'écran de cartographie électronique (ECDIS), Tiphaine fait un premier bilan avec son équipage de cet exercice autour de la cartographie et de quelques outils d'aide à la navigation.

|

|

[Baden, Morbihan, France. ]

Tiphaine effectue une manœuvre d'accostage à Port-Blanc. Elle se tient à l'extérieur de la vedette afin d'avoir une meilleure visibilité, tandis qu'un membre d'équipage dispose un pare-battage.

|

[Mer d'Iroise, Finistère, France]

Vicky échange avec le capitaine de la pilotine en service avec elle ce soir-là. Les patrons de pilotine sont précieux pour les pilotes, car la qualité et la précision de leur manœuvre permettent de sécuriser l'accès à bord des navires.

|

|

[Mer d'Iroise, Finistère, France]

En pleine mer, Vicky marche vers l'avant de la pilotine en se tenant à la main courante pour s'approcher de l'échelle de bord qui lui permettra de monter à bord du porte-conteneurs dont elle va diriger la manœuvre d'entrée dans le port.

|

|

[Mer d'Iroise, Finistère, France]

Pendant que Vicky gravit les barreaux de l'échelle de corde pour embarquer sur le porte-conteneurs dont elle va diriger la manœuvre d'entrée dans le port, un membre d'équipage de la pilotine assure sa sécurité en maintenant le bas de l'échelle pour éviter tout mauvais mouvement, ou toute chute éventuelle en pleine mer.

|

|

[Mer d'Iroise, Finistère, France]

En passerelle du porte-conteneurs, Vicky surveille l'entrée dans le chenal d'accès au port, puis dans le port lui-même. Elle fait modifier l'allure, indique régulièrement le changement de cap à suivre pour que la manœuvre se déroule correctement. Dans un chenal, les plus gros navires sont prioritaires, mais il faut rester prudent.

|

|

[Rade de Brest, Finistère, France]

À bord d'un navire affrété par l'Ifremer, Vicky commande la manœuvre d'accostage à quai aux côtés du capitaine (à droite).

|

|

[Brest, Finistère, France]

Une fois le bateau amarré et la coupée prête et accolée au quai, Vicky redescend à terre : sa mission et sa journée s'achèvent.

|