|

|  |

|  |

|  |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

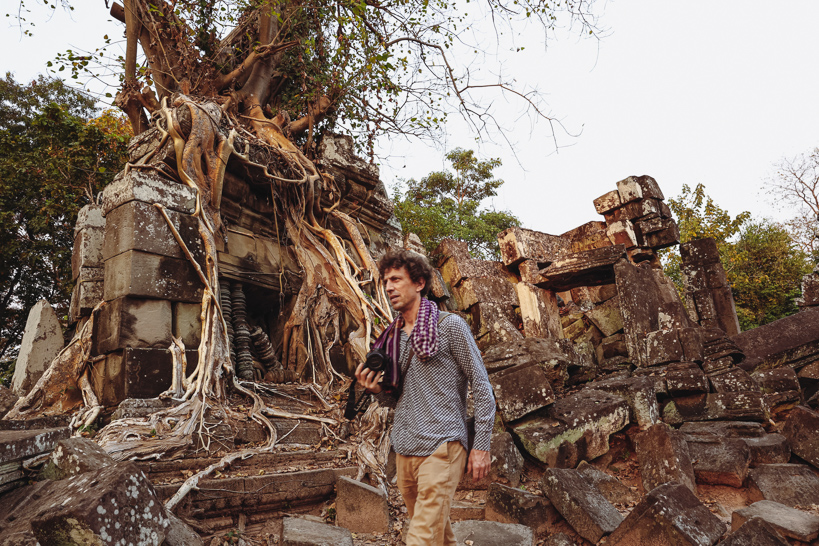

Été 2024, le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) s'attelle à l'étude technologique du Vishnu du Mébon occidental, découvert en 1936 à Angkor. D'une longueur estimée à plus de cinq mètres, la statue du XIe siècle constitue l'une des plus grandes sculptures en bronze jamais fondues en Asie du Sud-Est. Le C2RMF est un laboratoire voué aux œuvres d'art. Rattaché au ministère de la Culture, ce service a deux missions : la recherche scientifique et la conservation-restauration. Depuis 1996, il s'intéresse aux techniques de fabrication des bronzes khmers, en collaboration avec le Musée national des arts asiatiques – Guimet. En 2016, un programme de recherche coordonné par l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) consacre une nouvelle série d'analyses sur le Vishnu et ses fragments. Ces travaux ont mis en évidence les caractéristiques techniques suivantes : fonte à la cire perdue, découpage du modèle en cire en plusieurs sections, coulée primaire avec alliage de bronze à l'étain, assemblage mécanique et métallurgique, réparure avec plaquettes en cuivre et coulée secondaire, dorure au mercure intégrale, ou encore effets de polychromie au niveau du visage avec incrustations métalliques et minérales (sourcils, yeux, lèvres, moustache, barbe et cou). | ||||||

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

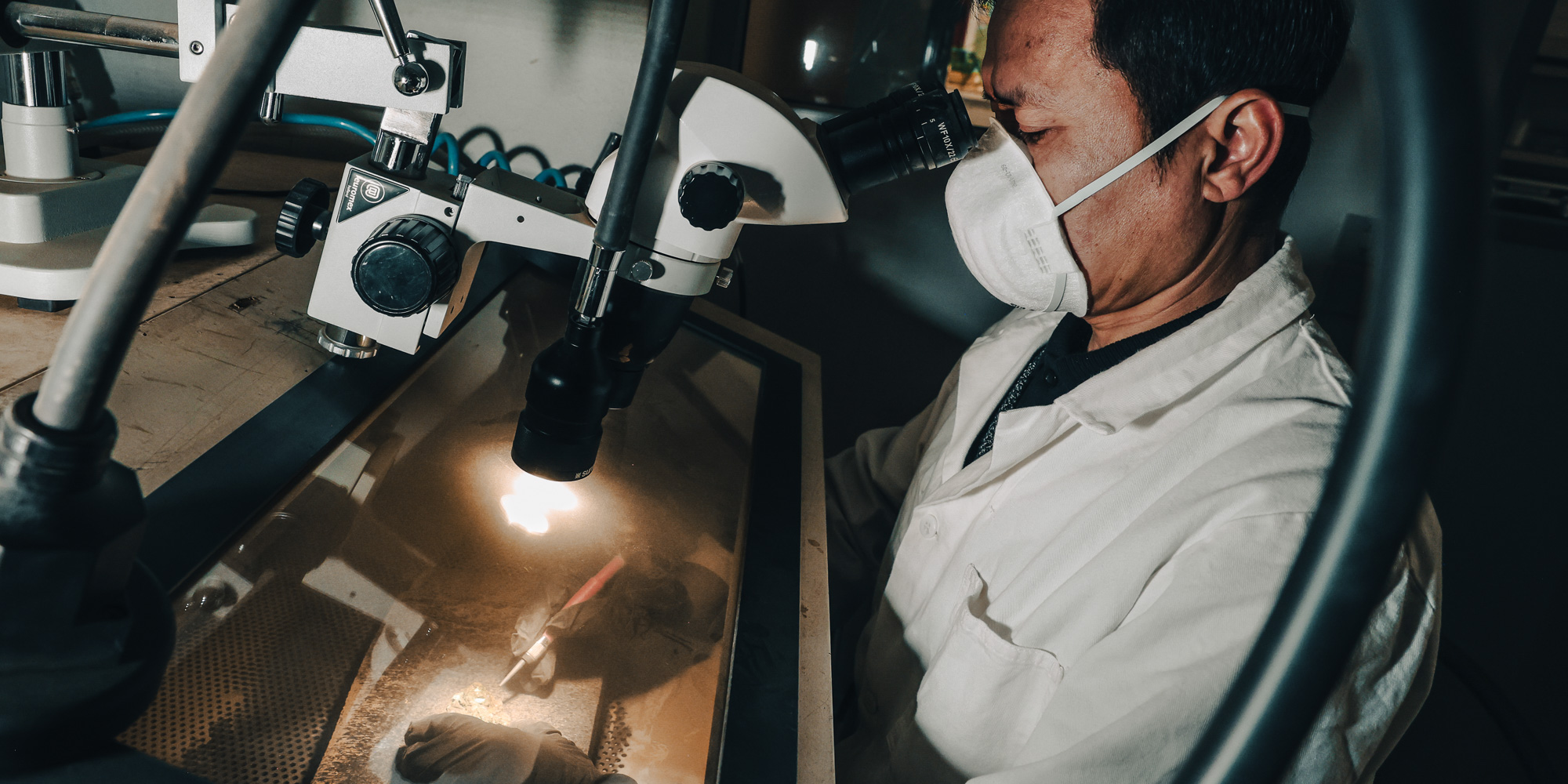

Janvier 2025, des archéologues conduits par l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) prospectent les sites miniers de Khvav, à 60 km à l'est d'Angkor, dans le cadre du programme LANGAU. Cette zone présente un intérêt particulier en raison de la présence de cuivre, un matériau essentiel pour les artisans angkoriens. Il s'agit donc de trouver des traces d'anciennes exploitations minières. Sur les recommandations du géologue Pierre Rostan, qui a identifié des zones prioritaires à explorer, une nouvelle campagne s'est déroulée sur la commune de Khvav, à l'est de la province de Siem Reap. Il s'agit d'une concession minière, aujourd'hui accordée à la compagnie australienne Continental Copper, et qui avait déjà été exploitée illégalement par une compagnie minière chinoise dans les années 2010. C'est là que les archéologues espèrent trouver des traces d'extraction pouvant correspondre à d'anciens gisements, aujourd'hui disparus. Renseignés par des images satellites, l'équipe a pu vérifier in situ si certaines anomalies étaient dues à des activités récentes ou à d'anciennes exploitations minières. Les chercheurs ont ainsi collecté des échantillons de minerai afin d'analyser son origine et son lien avec le cuivre utilisé à Angkor. | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Janvier 2025, Siem Reap. Le Centre de l'École française d'Extrême-Orient (EFEO) conduit une équipe d'archéologues pour étudier les échantillons prélevés lors des fouilles en lien avec le Vishnu, une étape clé pour l'étude des vestiges d'Angkor. Ce centre, le principal de l'EFEO au Cambodge, fonctionne comme une plateforme dédiée aux recherches en archéologie, mais aussi en histoire, histoire de l'art, épigraphie et anthropologie. Il offre aux missions archéologiques des infrastructures adaptées à la prospection de terrain et à l'analyse des objets mis au jour. | ||||||

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

| ||||||

|

|

|

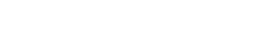

Installé à Angkor, au centre d'un immense réservoir d'eau, le Mébon occidental bénéficie d'une restauration complète pour stabiliser sa structure et mettre en valeur le site archéologique. C'est là qu'en 1936, la statue monumentale de Vishnu avait été retrouvée. Le Mébon occidental se dresse au centre d'un immense réservoir sacré, le Baray occidental. Longtemps attribué à un autre roi, ce temple-îlot du XIe siècle fut récemment réattribué à Suryavarman Ier. C'est ici qu'en 1936, les fragments de la gigantesque statue en bronze représentant Vishnu couché ont été découverts. Après la Seconde Guerre mondiale, ce temple a fait l'objet d'une importante restauration grâce à l'École française d'Extrême-Orient (EFEO). Les fondations n'avaient alors pas été consolidées, mais cette restauration a permis de redécouvrir l'histoire du temple et de confirmer qu'il avait été partiellement reconstruit à partir de blocs réutilisés d'un édifice antérieur. | ||||||

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Quoi qu'il en soit, l'incertitude sur l'agencement du lingam pousse l'équipe à adopter une approche réversible en restauration. Ainsi, si de nouvelles découvertes sont faites dans plusieurs décennies, la présentation du site pourra être ajustée. Les décisions sont prises en collaboration avec l'équipe technique, les experts français et l'architecte en chef Pierre Bortolussi. Olivier Cunin, expert international, apporte également son expertise sur Vishnu et son aménagement. Cette approche scientifique garantit une restauration fidèle et adaptable aux avancées futures. | ||||||

|

|

|

Le grand Vishnu du Mébon a un petit frère. Situé au temple de Chau Srei Vibol, à l'écart d'Angkor Thom, ce Vishnu a été sculpté dans la pierre à la même période que son homonyme en bronze. Un exemple inestimable pour les chercheurs qui veulent mieux comprendre le style de l'époque. Érigé durant la première moitié du XIe siècle, le temple de Chau Srei Vibol est une démonstration importante de l'art khmer. Bâti au sommet d'une colline, à 17 kilomètres à l'est d'Angkor Thom, il était à l'origine cerné de douves constituant une sorte d'île artificielle. Ce temple n'a jamais été restauré, et les dernières structures en place se trouvent dans un état extrêmement précaire. Malgré cela, on peut encore y distinguer une représentation de Vishnu couché, un mythe classique que l'on retrouve fréquemment dans les bas-reliefs khmers, souvent sur des frontons et des linteaux. Mais tout l'intérêt de ce petit Vishnu réside dans le fait qu'il a été sculpté à la même période que la statue en bronze du Mébon. Il est donc l'exemple le plus proche de l'iconographie qui intéresse les chercheurs. | ||||||

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

Érigé vers 1060 au sein d'Angkor Thom, le temple de Baphuon a été entièrement restauré par les Français, non sans mal. Il aura en effet fallu plus d'un siècle pour solidement reconstruire ce puzzle de pierres, telle une fragile pyramide bâtie sur un tas de sable. Situé au sud de l'enceinte du Palais royal d'Angkor, le Baphuon fait figure de temple-montagne dédié à Shiva. Érigé vers 1060, sous le règne de Udayadityavarman II (1050-1066) consolidant son pouvoir sur Angkor, il forme une pyramide de grès à trois terrasses. Son architecture est finement ciselée, ponctuée de gopuras (portes magistrales) dont les parois externes illustrent les grandes épopées indiennes. Bâi sur un tas de sable, ce temple fut restauré de 1908 à 1918 par l'École française d'Extrême-Orient (EFEO). Trente ans plus tard, d'importants éboulements requièrent de consolider l'édifice avant de finalement décider de le démonter bloc par bloc en les numérotant. Cette opération, appelée « anastylose », durera 10 ans, avant d'être interrompue en 1971 par la guerre civile. En 1995, la restauration du temple reprend sous l'égide de l'EFEO. Entre-temps, les relevés et archives ont été détruits, tandis que la végétation a recouvert les quelque 300 000 blocs de grès qui avaient été auparavant déposés tout autour du temple. Un gigantesque puzzle qui prendra fin en 2011, grâce à un budget de 10 millions d'euros apportés par le Gouvernement français. Son allure actuelle reflète celle du XVIe siècle, lorsque l'influence croissante du bouddhisme a transformé la vocation du site. Au sommet de la pyramide, les pierres écroulées du sanctuaire shivaïte furent déplacées et remodelées pour construire un gigantesque bouddha couché sur la façade ouest. Les archéologues contemporains ont décidé de conserver ce remaniement, témoignage d'une charnière entre deux cultures. | ||||||

|

|

|

|

|

Unique au Cambodge, la Fonderie royale servait directement les besoins royaux et religieux, produisant des statues et objets pour les temples et la cour. Parmi les œuvres marquantes de cette époque, la fameuse statue de Vishnu se distingue, réalisée par des artisans spécialisés qui maîtrisaient des techniques de fonderie avancées. L'étude archéologique du site révèle des complexes de savoir-faire, notamment à travers l'analyse des matériaux comme l'argile et le noyau de la statue, confirmant qu'elle a été fondue sur place. | ||||||

|

|

|

Installée au sein d'Angkor, la fonderie d'Ith Sopheap répond aux commandes les plus prestigieuses. Les techniques et matériaux ont bien sûr évolué depuis l'Empire khmer, mais cette entreprise perpétue un savoir-faire ancestral qui intéresse justement les chercheurs. Héritier d'une lignée d'artisans, Ith Sopheap est un maître fondeur renommé. Il a appris son métier à l'École des arts cambodgiens de Phnom Penh, à l'instar de son père avant lui. Cette continuité témoigne d'un attachement profond aux traditions, tout en s'adaptant aux exigences contemporaines. Installé dans le village de Pradak, au sein du parc d'Angkor, son atelier assure des commandes prestigieuses, notamment pour le Palais royal de Phnom Penh. | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La fonderie, d'une ampleur exceptionnelle, intègre toutes les étapes de production, ce qui en fait un modèle rare au Cambodge. Depuis 2008, les chercheurs suivent l'évolution de cette entreprise, comparant ses pratiques actuelles avec celles des artisans angkoriens. Si les techniques et matériaux ont changé au fil du temps, certains éléments demeurent inchangés : l'usage de la cire ou encore la gestion de l'espace et des déchets. À travers cette étude, c'est une part de l'histoire artisanale du Cambodge qui se révèle, entre préservation du passé et innovations modernes. | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

À Siem Reap, l'artisan Sam Orn martèle le cuivre selon une tradition millénaire, celle de façonner de beaux objets, et d'orner les monuments et statues khmers. Son savoir-faire constitue un témoignage pour les chercheurs qui étudient la mise en valeur originelle des temples. Installé dans la banlieue nord de Siem Reap, entre un hôpital et un fastueux complexe hôtelier, un couple d'artisans produit d'innombrables objets décoratifs, plus rutilants les uns que les autres. Loin d'un vulgaire attrape-touristes, le Sam Orn Silver Handicraft Souvenir Shop perpétue une tradition millénaire : le martelage du cuivre. Spécialiste du façonnage des métaux précieux, Sam Orn s'inscrit dans un héritage venu du nord de Phnom Penh, une région autrefois célèbre pour son artisanat d'argenterie. Cette tradition, qui prospérait avant la guerre, était même un élément des cadeaux diplomatiques du Cambodge. | ||||||

|

|

|

|

|

Le martelage du cuivre a également une vocation architecturale. Contrairement à la fonte, utilisée pour fabriquer des statues comme celle de Vishnu en bronze doré, le martelage permettait de recouvrir des structures en pierre de plaques métalliques précieuses. Ainsi, certaines parties des temples khmers, aujourd'hui en pierre nue, étaient autrefois ornées de cuivre doré. L'étude des savoir-faire artisanaux éclaire ainsi la richesse des techniques employées dans l'ornementation des monuments et statues khmères. | ||||||

|

|

|

En mars 2025, le laboratoire Arc'Antique, à Nantes, achève la conservation-restauration du Vishnu du Mébon occidental. Pendant cinq mois, les experts se sont concentrés sur l'œuvre et ses fragments afin de les stabiliser physiquement et chimiquement. Un socle a été élaboré sur mesure pour leur présentation au grand public. | ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D'avril à septembre 2025, la statue de Vishnu est accueillie au Musée national des arts asiatiques – Guimet, à Paris, dans le cadre de l'exposition « Bronzes royaux d'Angkor, un art du divin ». Elle est accompagnée de plus de 200 œuvres, dont 126 prêts exceptionnels du Musée national du Cambodge, pour mieux décrypter l'art khmer. | ||||||

|

|

|

|

|

| ||||||